TRASPORTI - Pacchetto Mobilità, UNATRAS: su Accesso al mercato e Stabilimento il MIMS tuteli le imprese italiane

UNATRAS, il coordinamento unitario delle associazioni nazionali dell’autotrasporto allargato alle centrali cooperative, in un documento di posizionamento a firma del Presidente Amedeo Genedani inviato oggi alla Viceministra Bellanova ed alle strutture ministeriali competenti, ha chiesto una convocazione urgente per proseguire il confronto col MIMS sull’imminente entrata in vigore delle nuove norme derivanti dal Regolamento UE n. 2021/1055 che fa parte dei provvedimenti contenuti nel Pacchetto Mobilità I°.

Dopo le interlocuzioni informali di questi mesi e l’incontro tenutosi il 21 dicembre u.s., UNATRAS torna a sollecitare l’intervento immediato del Ministero sulle novità e gli effetti introdotti dal Regolamento 1055 in materia di licenze comunitarie, accesso al mercato e requisito della stabilimento.

Nello specifico il coordinamento unitario chiede al Ministero di chiarire, ufficialmente ed autorevolmente, alcuni aspetti di ordine tecnico che non risultano del tutto scontati e che invece, date le fuorvianti interpretazioni che circolano, stanno creando confusione e preoccupazione tra le migliaia di operatori coinvolti.

Nel documento UNATRAS avanza la propria posizione politica chiedendo la tutela delle imprese italiane nell’ambito delle regole che hanno dato uno specifico assetto al mercato dei servizi di trasporto, assicurando che l’impresa svolga la propria attività effettivamente nello stato di stabilimento, contrastando così il fenomeno delle “società di comodo” ed attuando il criterio di proporzionalità introdotto dall’UE per contrastare l’intermediazione parassitaria dei servizi di trasporto, che contribuisce in maniera rilevante ad un avvitamento verso il basso dei prezzi di trasporto.

Leggi il documento di UNATRAS

STUDI – Inflazione sale e frena la ripresa nel 2022. Caos-prezzi per le imprese: analisi di 12 indicatori

La diffusione della nuova variante Omicron Covid-19, le interruzioni delle filiere globali, associate al boom dei prezzi delle materie prime e dei prodotti energetici, hanno portato ad una inflazione più elevata del previsto, rallentando il ritmo della ripresa in corso. Le previsioni del Fondo monetario internazionale pubblicate ieri ritoccano a +3,8% il tasso di crescita del PIL dell’Italia per il 2022, in linea con le stime pubblicate venerdì scorso da Banca d’Italia, con un ribasso di 0,4 punti rispetto alle stime di ottobre.

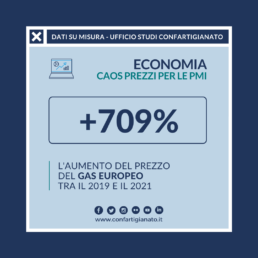

Il 17° report Confartigianato presentato questa settimana ha delineato le tendenze della turbolenza dei prezzi che sta coinvolgendo le imprese italiane. Per le commodities energetiche il 2021 ha chiuso con un aumento, valutato in dollari, dell'82,0% su base annua, il tasso più alto degli ultimi 42 anni, il terzo dopo quelli degli shock petroliferi del 1974 e 1979. Le tensioni maggiori provengono dal gas, prima fonte di produzione di elettricità, la cui bolla sta pesantemente spingendo al rialzo i prezzi dell'energia elettrica: a dicembre 2021 il prezzo del gas europeo (TTF) registra un impressionante +709% rispetto a dicembre 2019 mentre il prezzo dell'energia elettrica di riferimento per la borsa elettrica a gennaio 2022 è 3,5 volte quello di un anno prima. Dinamica molto vivace anche per il gasolio per autotrazione che a gennaio 2022 cresce del 19,1% su base annua. Queste tendenze sui mercati energetici determinano a novembre 2021 un aumento del 78,1% su base annua dei prezzi delle importazioni di energia, da cui consegue, nei primi 11 mesi del 2021, un peggioramento su base annua di 14,0 miliardi di euro della bolletta energetica.

Forti le tensioni anche sulle commodities non energetiche i cui prezzi a dicembre 2021 crescono del 33,8% in ottica tendenziale; una diretta conseguenza è l'aumento dei prezzi delle importazioni al netto dell'energia che, a novembre 2021 aumentano dell'8,2% in ottica tendenziale.

La forte spinta sui costi, insostenibile in alcuni settori, sta riducendo i margini delle imprese e determina un rialzo dei prezzi alla produzione che a novembre 2021, al netto dell’energia, salgono dell’8,9%, un tasso di variazione mai rilevato dell'inizio della attuale serie storica nel 2001.

Le strozzature delle filiere globali, oltre a determinare l'allungamento dei tempi di consegna e la scarsità dei materiali – come evidenziato in una nostra recente analisi -, hanno determinato un forte impatto sul costo del noleggio dei container via mare, che a gennaio 2022 risulta ben 5,6 volte il valore pre-pandemia di febbraio 2020.

Le tensioni di prezzo sui mercati internazionali e sul settore produttivo, con un fisiologico ritardo, si ripercuotono sull’inflazione al consumo: a dicembre 2021 l’indice armonizzato dei prezzi al consumo in Italia sale del 4,2% in un anno, a fronte del +5,0% in Eurozona. In particolare quasi due terzi (64,9%) dell’aumento dei prezzi nell’Eurozona è determinato dai beni energetici, la cui domanda è tendenzialmente più anelastica. Con la spinta degli input produttivi, sta salendo anche l’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, che è arrivata al 1,5% (dall’1,3% di novembre), un livello che non si vedeva da febbraio 2013. Segnali di rialzo provengono anche dai prezzi delle abitazioni che nel 2020 sono tornati a crescere, dopo tre anni in calo, e nel terzo trimestre del 2021 intensificano la crescita toccando il +4,2% in un anno.

Le previsioni delle autorità monetarie rimangono orientate ad una temporaneità delle spinte inflazionistiche: per la Banca d'Italia gli effetti di questi rincari sui prezzi al consumo dovrebbero esaurirsi verso la fine del 2022, secondo le previsioni pubblicate ieri dal Fondo monetario internazionale l’inflazione nelle economie avanzate sale dal 3,1% del 2021 al 3,9% del 2022 per poi flettere al 2,1% nei 2023. Una spinta persistente sui prezzi potrebbe accelerare il ritorno a politiche monetarie restrittive, con pesanti ricadute, come evidenziato da nostre recenti analisi, sulla domanda delle famiglie e l’attività delle imprese,

Un approfondimento sugli effetti delle spinte inflattive sui costi d’impresa nel 17° report di Confartigianato ‘Le tendenze a inizio 2022, tra rischi e opportunità per le imprese’: per scaricare il report accedi a 'Consultare ricerche e studi'.

Dinamica dei prezzi alla produzione 'no energy'

Gennaio 2010-novembre 2021, variazione % tendenziale, industria esclusa costruzioni ed energia - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Tasso di inflazione e composizione mensile in Italia 2020-2021

Gennaio 2020-dicembre 2021, Variazione % tendenziale - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

STUDI - Con la pandemia salgono a 1,4 milioni i giovani under 30 (15,7%) né in formazione né si offrono sul mercato del lavoro

Uno degli indicatori statistici che descrive la partecipazione dei giovani al mercato del lavoro misura la quota di coloro che non hanno un lavoro, né sono inseriti un percorso di istruzione o formazione (NEET, acronimo di Not in Education, Employment or Training).

Nel confronto internazionale, tra gli Stati membri dell'Unione Europea si osserva un'ampia variabilità nei tassi di NEET. Nel 2020, per le persone di età compresa tra 15 e 29 anni, l’incidenza di soggetti non occupati (disoccupati o inattivi, al di fuori della forza lavoro) e non inseriti in un percorso formativo e di istruzione risulta più contenuta nei Paesi Bassi (5,7%), in Svezia (7,2%), in Lussemburgo (7,7%) e Germania (8,6%). Sono undici gli Stati membri che hanno registrato tassi di NEET superiori alla media UE del 13,7%. Tra questi, la quota più elevata di giovani di età compresa tra 15 e 29 anni né occupati né iscritti a corsi di istruzione e formazione si registra in Italia (23,3%) davanti a Grecia (18,7%), Bulgaria (18,1%) e Spagna (17,3%).

Un confronto tra Italia e Paesi Bassi, gli Stati membri dell'UE con i tassi di NEET più alti e più bassi nel 2020, rivela che la percentuale di NEET è 4,1 volte più alta tra gli under 30 italiani che tra i giovani olandesi.

In generale è più probabile che le giovani donne non abbiano né un lavoro né un'istruzione e una formazione: nel 2020, un quarto (25,4%) delle giovani donne (di età compresa tra 15 e 29 anni) in Italia sono NEET, di 4 punti percentuali superiore alla corrispondente quota dei giovani uomini. Il divario di genere tende ad aumenta in funzione dell'età.

Nell’anno della pandemia, con gli effetti del lockdown sul mercato del lavoro, la presenza dei NEET torna a salire, dopo una costante riduzione tra il 2014 e il 2019. L’analisi dei dati in serie storica trimestrale evidenzia nel corso 2021 un ritorno alla diminuzione dell’indicatore.

Lo scoppio della pandemia, la diffusione lavoro sommerso, il mismatch tra domanda e offerta lavoro – che si intreccia pericolosamente con gli effetti sull’offerta dei sussidi pubblici - mettono in luce specifiche criticità nella transizione tra scuola e lavoro. Ai temi della formazione dei giovani e dell’emergenza educativa in Italia è dedicato il primo ‘Quaderno’ della Fondazione Germozzi, presieduta da Giulio Sapelli, con la prefazione di Marco Granelli e nel quale l'Ufficio Studi ha curato una ampia analisi degli indicatori del mercato del lavoro giovanile, tra cui anche la quota di NEET under 30.

Il segmento più critico: i NEET inattivi - Entrando nel dettaglio dell’analisi sui tassi NEET per condizione professionale, si evidenzia che in Italia il 15,7% dei giovani fino a 29 anni oltre a non essere né un percorso di istruzione o formazione, non si offre nemmeno sul mercato del lavoro, un tasso quasi doppio dell’8,6% della media UE e il più alto tra i 27 paesi dell’Unione europea, davanti a Bulgaria (14,7%) e Romania (14,7%).

Un aspetto più critico per l'Italia è dato dall’aumento nel 2020 di 1,7 punti percentuali di questa quota di NEET under 30 che non si offrono sul mercato del lavoro, il secondo incremento più elevato nell’Unione europea, dopo i +2,8 punti registrati in Irlanda.

I NEET inattivi rappresentano, in valore assoluto, un segmento consistente della popolazione giovanile, pari, nel 2020, a 1 milione 412 mila giovani under 30, saliti di 146 mila unità (+11,6%) rispetto al 2019. Di questi, 707 mila appartengono alla forza lavoro potenziale – somma di coloro che non cercano attivamente un lavoro, ma sono disponibili a lavorare e di coloro che cercano lavoro, ma non sono subito disponibili – mentre 704 mila non cercano e non sono disponibili al lavoro.

In parallelo alla elevata presenza di NEET inattivi, come evidenziato da nostre recenti analisi, si osserva il paradossale aumento della difficoltà di reperimento del personale, particolarmente marcato per le professioni specializzate.

Le regioni - In chiave territoriale la quota di NEET più elevata della media si riscontra in sette regioni del Mezzogiorno: Sicilia con 37,5%, Calabria con 34,6%, Campania con 34,5%, Puglia con 29,4%, Molise con 28,3%, Basilicata con 26,3% e Sardegna con 26,1%. Seguono il Lazio con 22,4%, prima regione del Centro, Abruzzo con 20,7% Liguria con 20,1% prima regione del Nord, Piemonte con 18,8% e Umbria con 18,7%. Quote contenute per Emilia-Romagna con 15,9%, Veneto con 14,7%, Provincia Autonoma Trento con 14,6% Friuli-Venezia Giulia con 13,6% e Provincia Autonoma Bolzano, con il tasso più basso del 12,4%.

Gli aumenti maggiori nel 2020 - più del doppio della media nazionale - si riscontrano per Molise e Umbria, dove la quota di NEET sale di 3,6 punti rispetto a quella del 2019, Piemonte con +3,2 p.p., Provincia Autonoma Bolzano con +2,7 p.p., Lombardia e Marche con +2,6 p.p..

Nel confronto tra 248 regioni europee, Sicilia, Campania e Calabria, dopo la Guyana francese, sono le regioni europee con la maggiore criticità di inclusione dei giovani nei percorsi lavorativi e formativi. Tra la trenta regioni europee con il tasso più altro di NEET, sette sono italiane.

Scarica il ‘Quaderno’ della Fondazione Germozzi ‘L’emergenza educativa in Italia’ di Giulio Sapelli

NEET inattivi under 30 nei paesi dell’Ue a 27

2020, % popolazione 15-29 anni - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat

NEET under 30 per regione

2020, % popolazione 15-29 anni - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Dinamica NEET under 30 nell’anno della pandemia per regione

2020, % 15 e 29 anni, variazione rispetto 2019 in punti percentuali - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Le prime 30 regioni europee per incidenza NEET under 30 per regione

2020, % 15 e 29 anni, 248 regioni Nuts 2 - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat